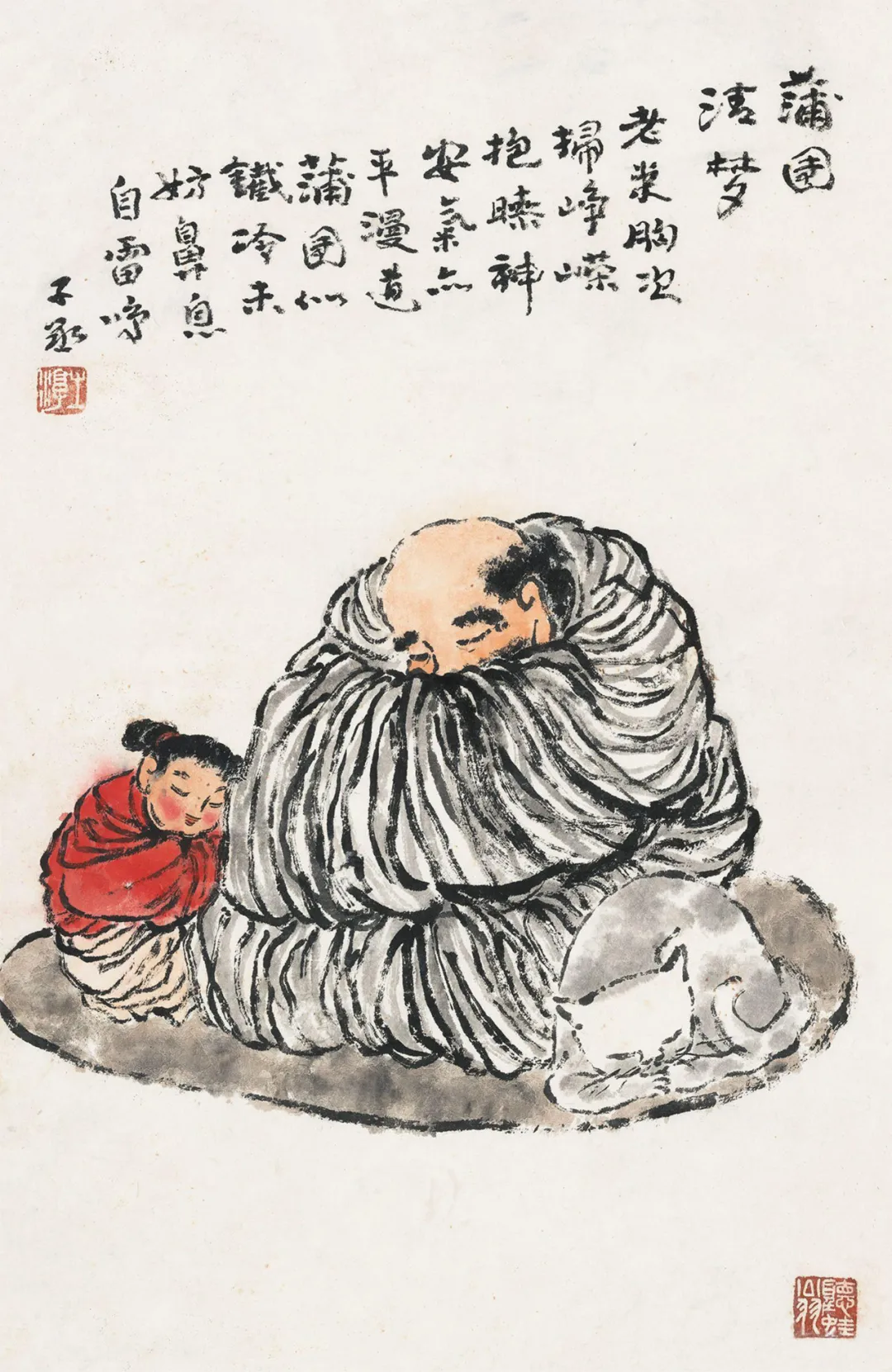

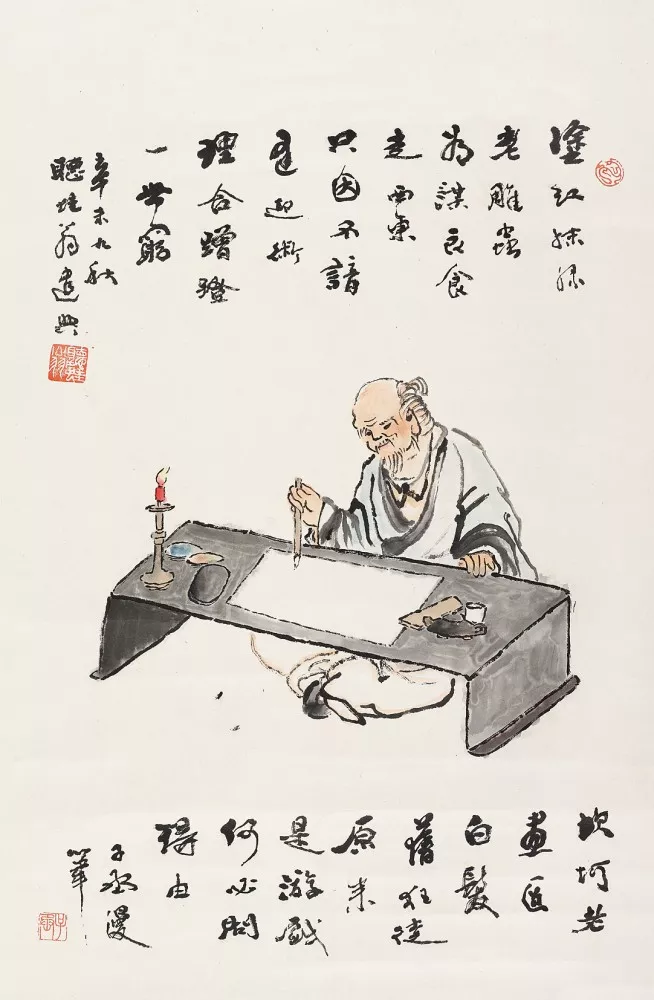

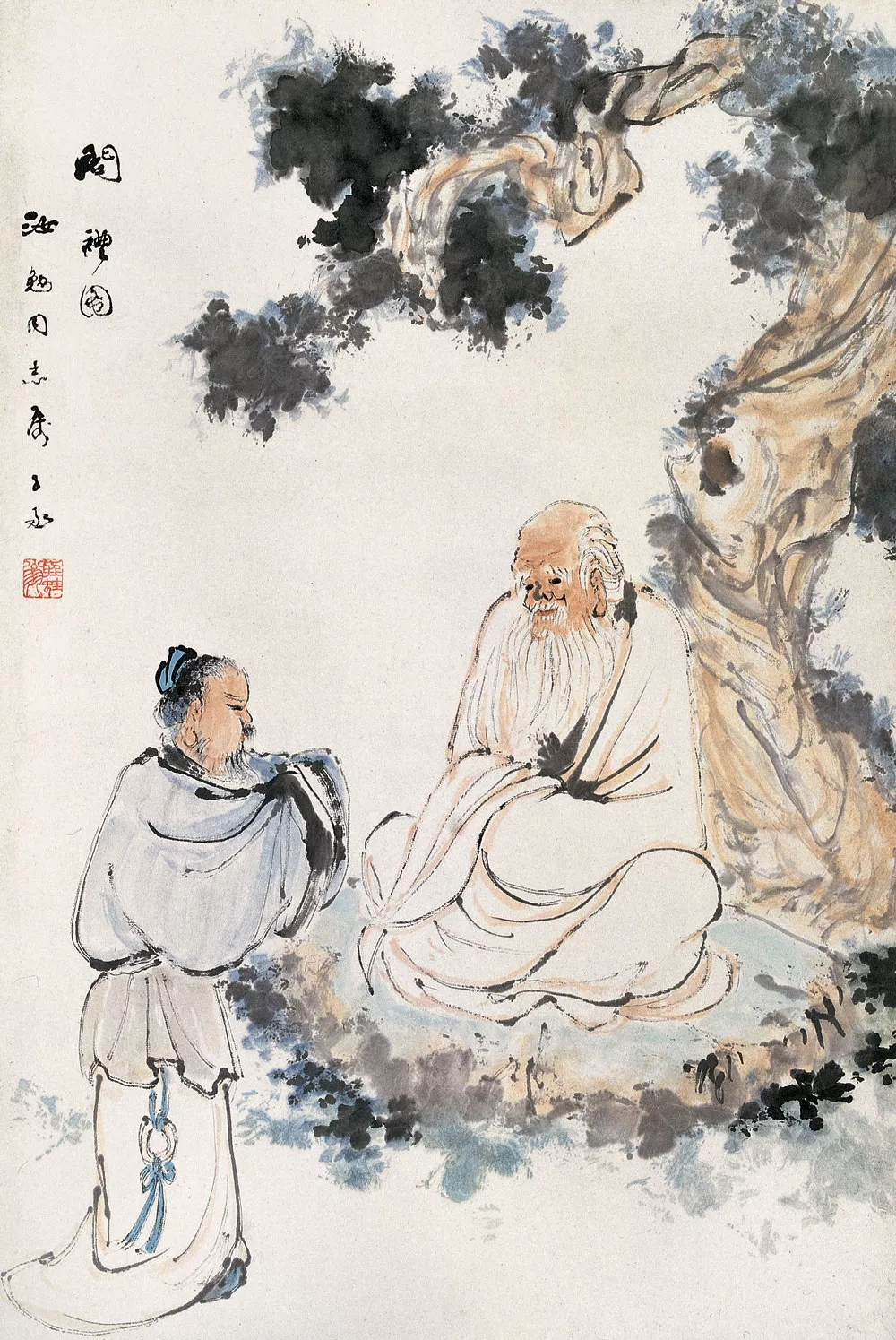

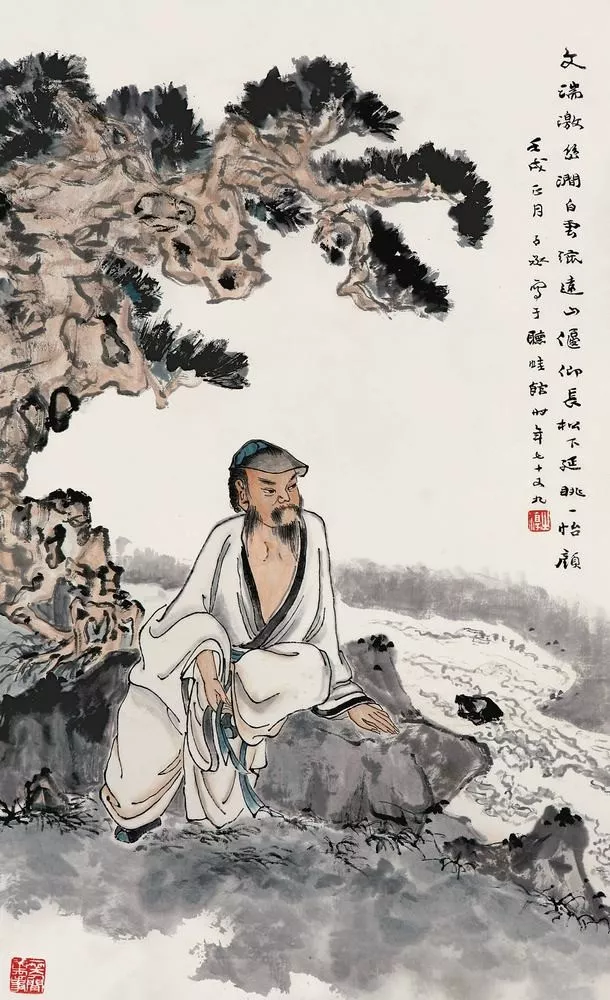

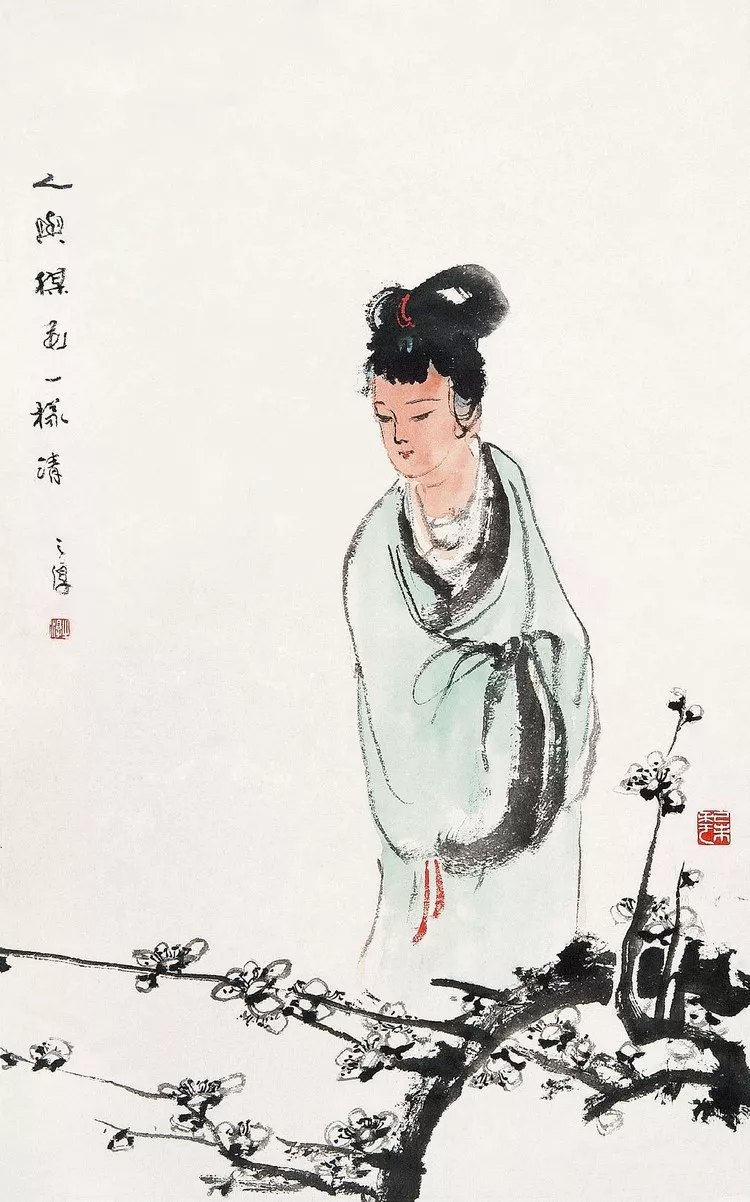

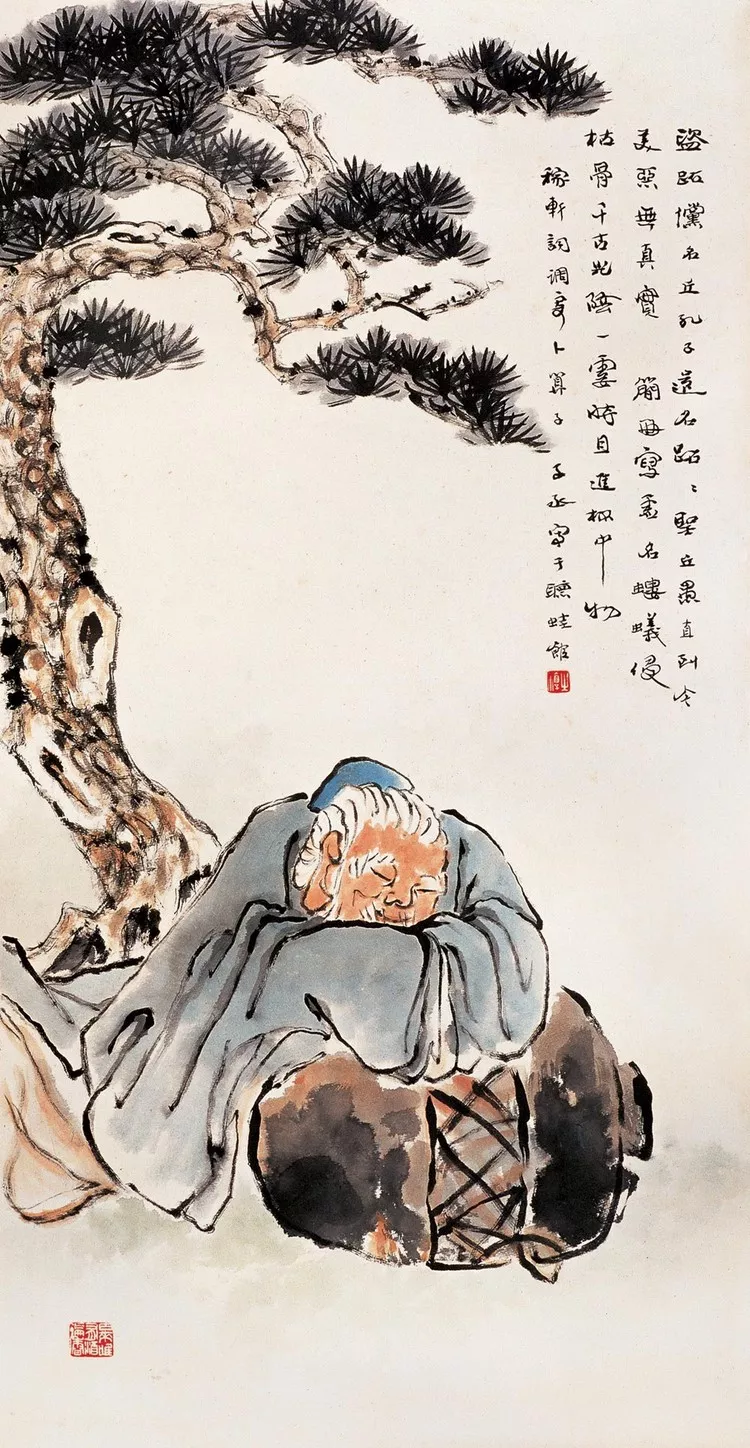

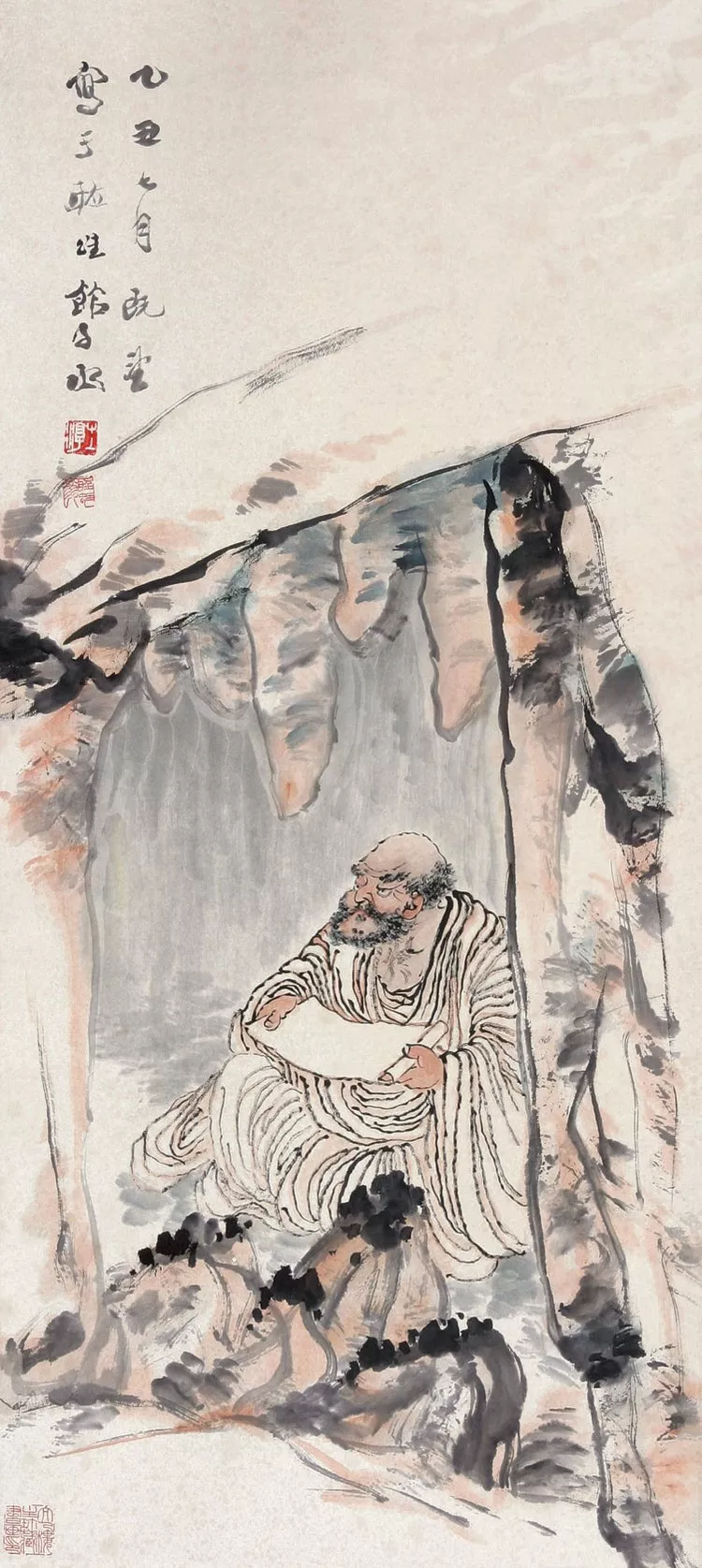

沈子丞的人物画总带着一股“不正经”的严肃感。他笔下的人物,或顶着夸张的圆头,或顶着歪斜的五官,仿佛被生活揉皱的纸团,却偏偏在扭曲中透出某种真实的重量。这种“丑”并非刻意猎奇,而是一种对传统人物画程式的解构——当文人画追求的“气韵生动”被异化为程式化的笔墨游戏,沈子丞选择用荒诞的造型撕开这层伪饰。

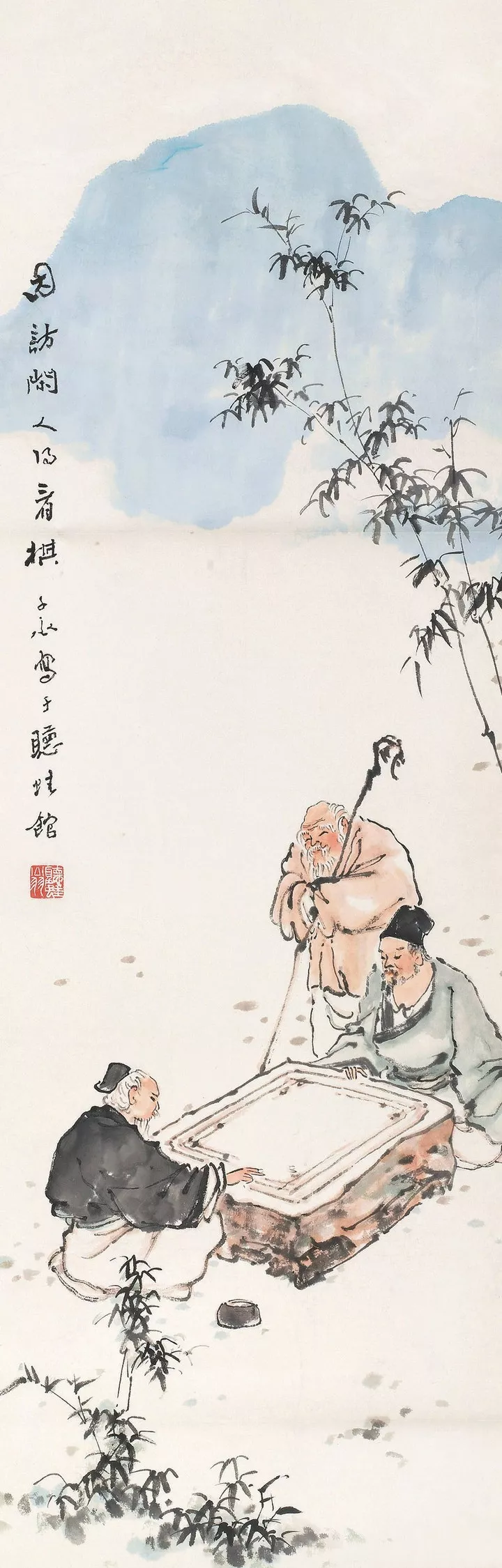

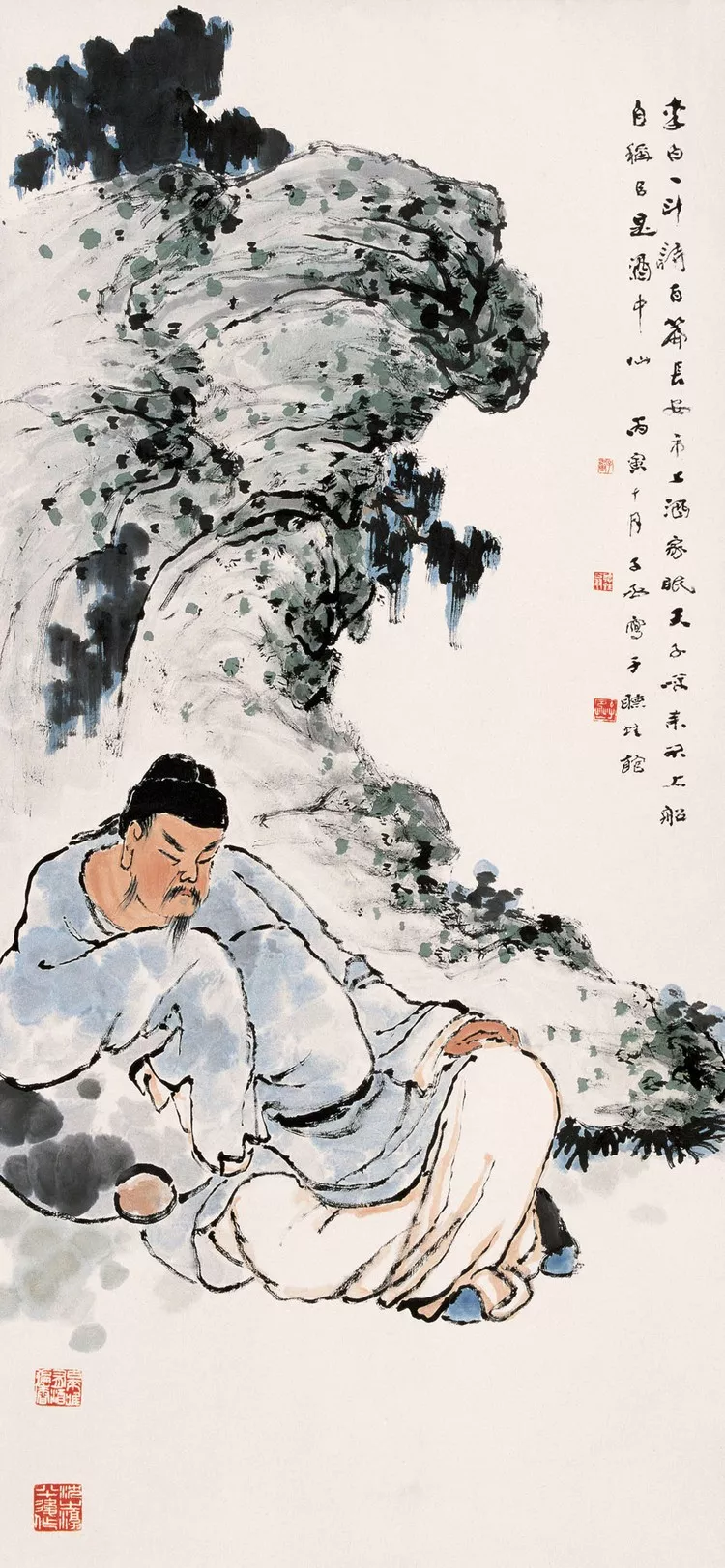

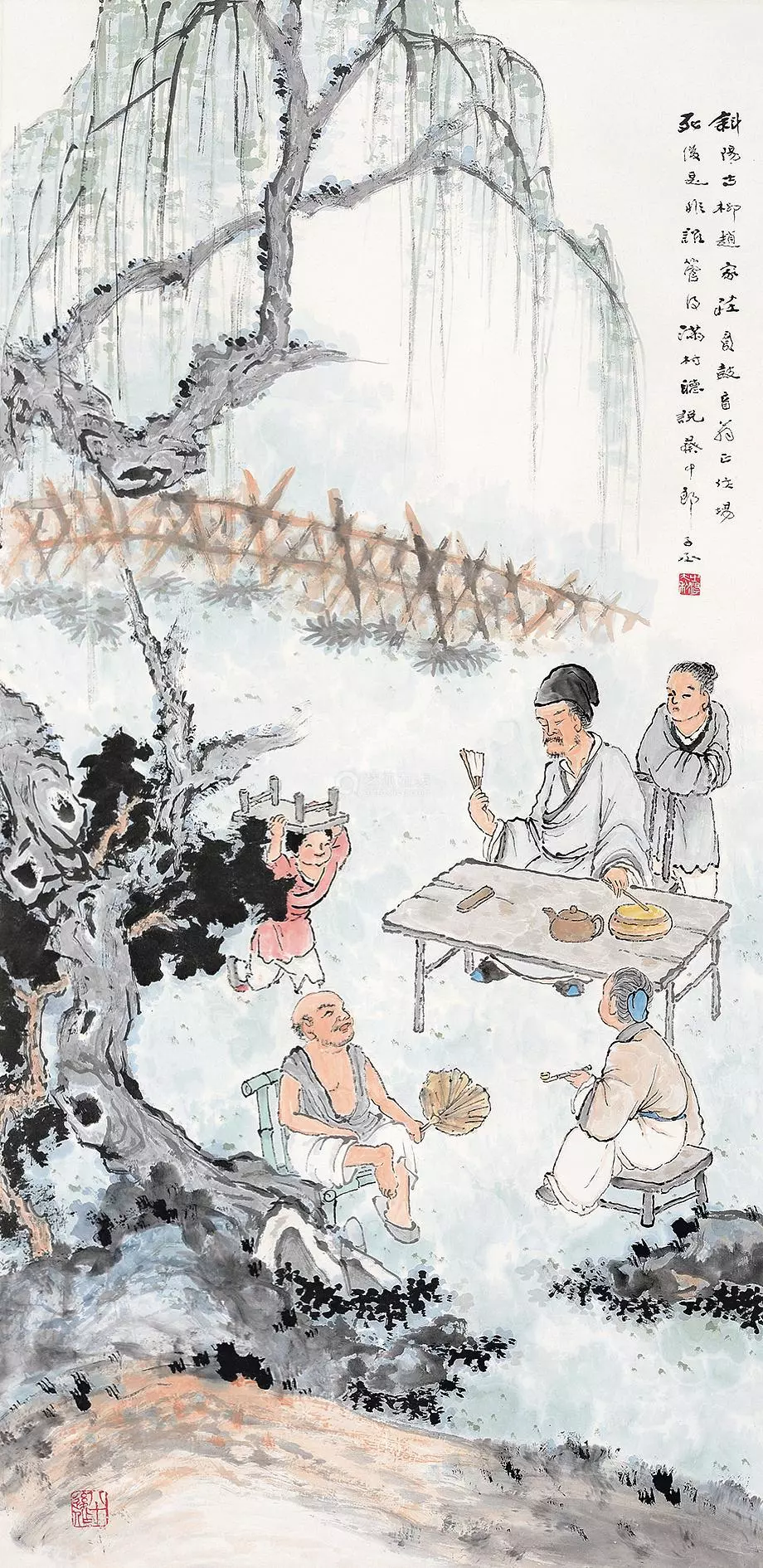

他的色彩运用堪称“离经叛道”。传统水墨的淡雅被泼辣的赭石、石青取代,人物衣纹常以浓重的块面堆积,仿佛颜料在纸面上凝固成时间的痂。这种“脏”色并非失控,而是刻意营造的视觉张力:当世俗的“美”被消解,色彩本身成为情绪的载体——那些浑浊的色调里,藏着市井小民的疲惫、文人的孤愤,甚至孩童的懵懂。

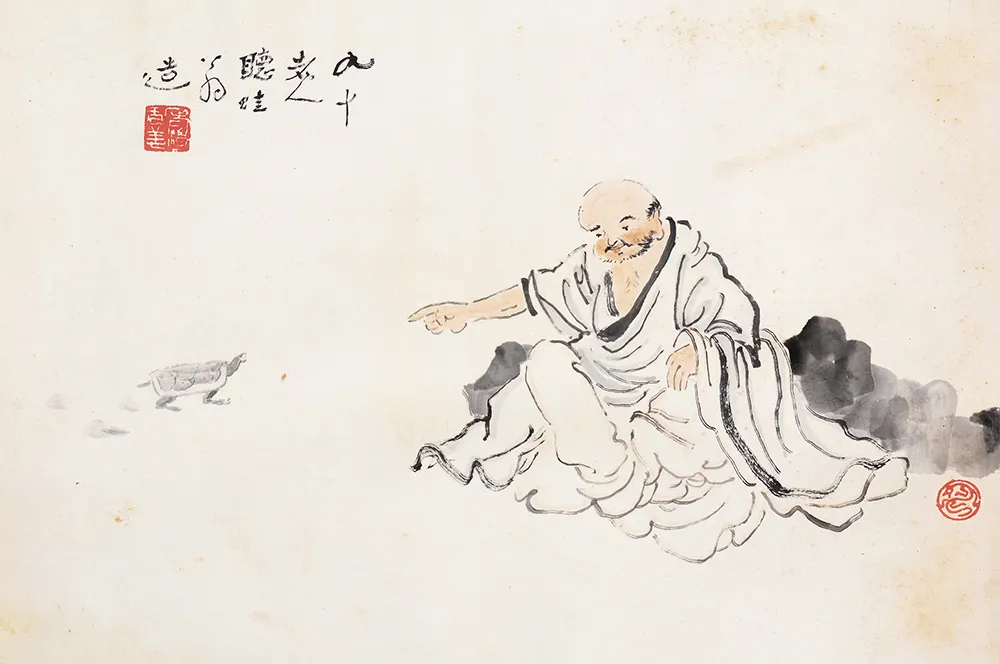

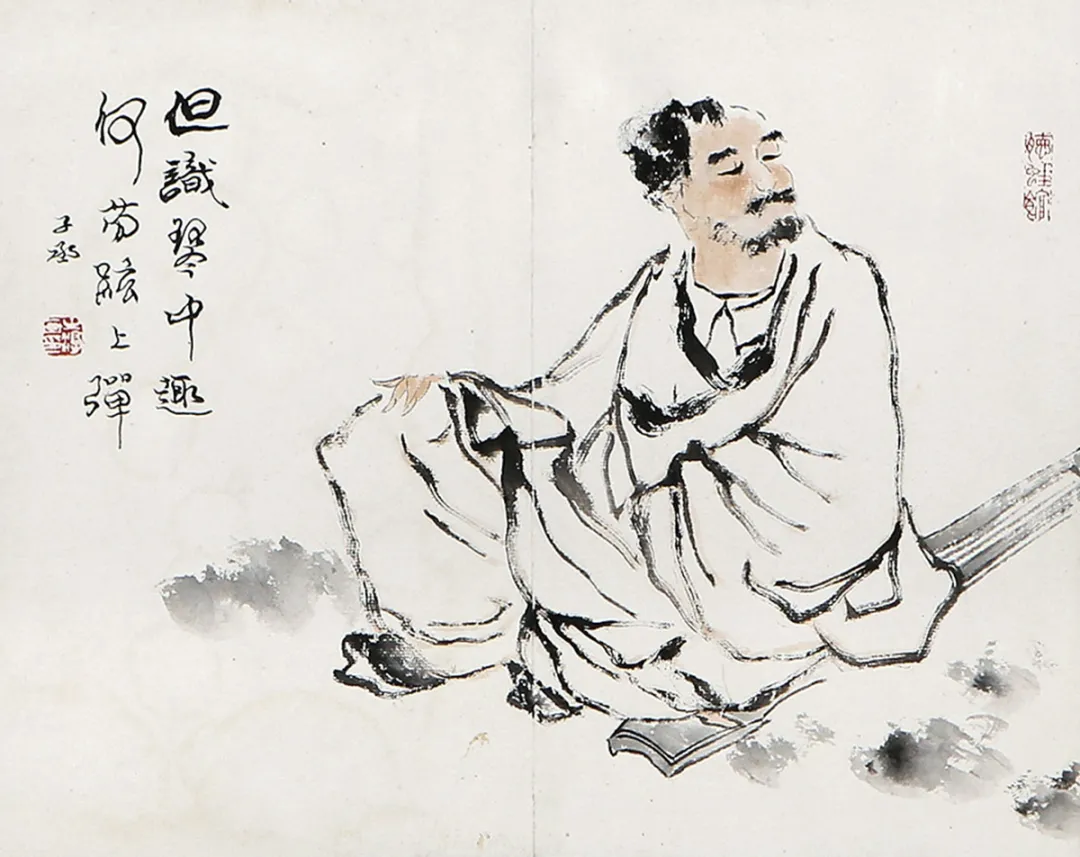

更值得玩味的是他的构图逻辑。沈子丞常将人物置于非对称的空白中,或让肢体以反重力的姿态悬浮,仿佛在暗示现代人精神的失重。这种“不完整”的构图,恰是对“完整”的讽刺:当社会规训要求我们成为“完整的人”,他偏要画出那些被生活撕开的裂隙,让残缺成为更真实的人性注脚。

他的画里没有英雄,只有小人物。卖糖葫芦的老汉、蹲在墙角抽烟的工人、托腮发呆的孩童……这些“不美”的形象,在沈子丞笔下被赋予了神性的光辉。他不是在记录现实,而是在用荒诞的笔触,打捞那些被主流叙事忽略的、具体而微的人性碎片——这或许才是他最“另类”的地方:在所有人都忙着赞美“完美”时,他选择为“不完美”立传。

配先查提示:文章来自网络,不代表本站观点。

沪深京指数

热点资讯